В военные годы в Западной Сибири сложились три крупных научно-медицинских центра (Томск, Новосибирск, Омск), которые характеризовались высокой концентрацией научных сил и имели в своем составе известных теоретиков и практиков медицины.

В состав Томского центра входил эвакуированный сюда Всесоюзный институт экспериментальной медицины им. А.М. Горького (ВИЭМ), Центральный институт психиатрии Наркомздрава РСФСР, Научно-исследовательский институт санитарной инспекции Красной армии НКО СССР, а также Томский институт эпидемиологии и микробиологии (ТИЭМ) и Томский медицинский институт.

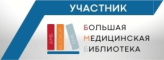

В годы войны тыловой Томск был не только местом, куда эвакуировали предприятия и различного рода стратегически важные организации, но и доставляли буквально с первых дней войны эшелоны с ранеными бойцами. Эвакогоспитали в Томске были сформированы уже в июле 1941 года.

Всего в Томске с 1941 по 1945 годы работало 26 госпиталей. Все они были размещены в лучших помещениях города, учебных корпусах и общежитиях институтов, Доме науки, гостиницах, школах. Город обеспечил госпитали необходимым оборудованием и лечебными средствами, топливом и продуктами, укомплектовал медицинским и хозяйственным персоналом. Важнейшую задачу решали медицинские работники, возвращая в строй и к труду раненных и больных, борясь за недопущение эпидемий.

Достижения медицинских учёных во многом способствовали решению важнейших медицинских проблем. Прежде всего, это проблема лечения осложнений огнестрельных ран.

Для этого профессором Д.И. Гольдбергом была впервые предложена эмбриональная мазь, профессором В.Г. Елисеевым – витаминная мазь, доцентом Ш.И. Поволоцким – пихтовая мазь. Профессор С.П. Карпов, доцент С.П. Ходкевич и др. разработали метод орошения ран 10-15%-ным раствором мёда, врач Е.И. Бадигина – методику облучения ран радиоактивным минералом «Сердолик», проф. Б.П. Токин предложил использование фитонцидов.

Решению проблем острого дефицита перевязочных средств (вата, марля) способствовали предложения хирургов профессора А.Г.Савиных и доцента С.П. Ходкевича в качестве заменителя ваты использовать сфагновый мох и профессора М.С.Рабиновича – применять с этой целью водоросли. Кроме того, по предложениям учёных вместо марли использовалась специальная бумага, изготовленная из древесных опилок; широко применялись регенерированная марля, гипсовая повязка с гноепоглотителем, предложенная доц. В.П. Захаржевским.

Далеко за пределы Томска и Сибири вышло значение научных исследований микробиологов, эпидемиологов, инфекционистов мединститута. Были разработаны методы производства различных лечебных и профилактических сывороток, бактериофага.

С 1944 года Томский медицинский институт организовал массовое изготовление нативного пенициллина, грамицидина, которые применяли в госпиталях и клиниках Томска, Омска и других городов Сибири при лечении многих заболеваний и осложнений огнестрельных ран.

Мемориал-памятник сотрудникам мединститута, работавших в госпиталях и клиниках во время войны и ушедшим на фронт торжественно открыт в канун празднования 45-летней годовщины Победы — 7 мая 1990 года возле главного корпуса СибГМУ в Томске. Авторами скульптурной композиции стали группа московских скульпторов и томский архитектор В.Ф. Косоногов.

Источники информации:

Зеленин С.Ф. Деятельность учёных-медиков Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945г.г.)/ С.Ф. Зеленин – Томск: Сибирский издательский дом. 2002. – 168 с.

Медики в годы Великой Отечественной войны: сборник биографической информации / Сибирский медицинский университет (Томск). — Томск: 2005. — 64 с.

*Материал подготовлен Исаенковой О.А.

![Медицинская физика / В. А. Федоров, А. В. Яковлев, Т. Н. Плужникова [и др.]. - 2023 Медицинская физика / В. А. Федоров, А. В. Яковлев, Т. Н. Плужникова [и др.]. - 2023](https://lib.ssmu.ru/ebs_news/3.jpg)

![Медицинская и биологическая физика / В. Н. Хильманович, И. М. Бертель, С. И. Клинцевич [и др.]. - 2023 Медицинская и биологическая физика / В. Н. Хильманович, И. М. Бертель, С. И. Клинцевич [и др.]. - 2023](https://lib.ssmu.ru/ebs_news/4.jpg)

![Патологическая анатомия. Атлас / М. В. Завьялова, С. В. Вторушин, И. Л. Пурлик [и др.] ; рец. Е. Ю. Варакута. - 2024 Патологическая анатомия. Атлас / М. В. Завьялова, С. В. Вторушин, И. Л. Пурлик [и др.] ; рец. Е. Ю. Варакута. - 2024](https://lib.ssmu.ru/ebs_news/5.jpg)

![Биофизика. Лабораторный практикум. Раздел «Радиационная биофизика» / Н. Ю. Шилягина, А. В. Масленникова, Л. М. Юдина [и др.]. - 2021 Биофизика. Лабораторный практикум. Раздел «Радиационная биофизика» / Н. Ю. Шилягина, А. В. Масленникова, Л. М. Юдина [и др.]. - 2021](https://lib.ssmu.ru/ebs_news/6.jpg)